世の中には、夢と希望をふりまく速読メソッドがあふれている一方で、読書や学習の権威、あるいは科学者と呼ばれる人は、速読を完全に「詐欺」扱いするか、あるいは「意味のない、ムダなもの」と考えているようです。

とはいえ、「速読がある」と主張する人たちも、「速読なんて嘘だ」と主張する人たちも、どちらも共通していることがあります。それは「科学的な検証をせずに主張している」ということ。商売として速読を売っている人達も、それを科学的に検証する気はないようですし、否定派の人達も感覚的な思い込みで否定する傾向にあります。

では、実際のところどうなのか?─そんな話を、現在、九州大学大学院・教育学博士課程で読書教育研究・速読研究に携わっている私、寺田が解説してみたいと思います。

速読に関する動かしがたい現実

現実的な話でいうと、次のことは「真実」と言って間違いありません。

- A.世の中には、信じられないスピードで、しかも理解度高く読める人たちがいる。

- B.速読教室に通って速読をマスターした人も、確実に存在する。

Aについては、いわゆるビジネスリーダーと呼ばれる人に多く見られます。

- 楽天の三木谷社長

- GMOの熊谷社長

- エリエスの土井英司社長

- 元Livedoor役員の小飼弾氏

などなど、「天然で1冊5分で読める人」は数多(あまた)いらっしゃいます。

彼らの共通項は「万」の単位で本を、しかも古典から教養書から新書まで、あらゆるジャンルの良書を読んでいるということ。この大量の読書によって作られたスキーマ(認知の枠組み・データベース)によって瞬時の的確な情報処理が可能になったのだろうと考えられます。

読書を科学的に考えた場合、読書スピードというのは、

スキーマ×視覚特性×目的(フォーカス)

この3つの掛け算で考えることができます。その「スキーマ」が膨大だと、スピードも爆速ということが起こります。

Bについては、Aとも絡むのですが、年間100冊以上読むレベルの読書家であれば、どのような流派に通っても、かなりの確率で速読をマスターすることができるものなのです。情報処理の方法が独特(頭の中で音にしないとか、イメージによる理解がうまいとか)ということもありそうです。

速読「教室」にまつわる謎

速読については、現実問題として「できる人が存在する」わけですから、「速読なんてない!」というのは無理があります。

ただし、「速読指導は可能なのか」という問題については別の話。

実際、私(フォーカス・リーディング開発者、寺田)の元には、これまで合計7つの速読流派の先生方が相談にいらっしゃいました。

- 速読FC加盟教室の先生

- 速読FC本部の社長

- 速読のベストセラーを出している先生

- 子どもに速読講座を受けさせている親御さん

その経験から言うのですが、多くの教室では、読書が苦手な人のみならず、普通の人(そこそこ本を読む人)ですら速読をマスターすることができていません。もちろん、(私の知る限り)インストラクターの方も速読できず、表面的な指導法を学んでいらっしゃるに過ぎないという残念な実態があるのです。

最新・速読研究の結論

そしてこの議論について科学はどのような結論を出しているかというのがここでのお話。

端的に結論をお伝えしますと次の2つのとおりです。

- 現在、広くおこなわれているトレーニングでは、速読を修得することはできない

- 速さと理解はトレードオフの関係であって、理解を維持したまま速く読む技術は存在しない

ただし、次のような補足事項もあります。

- 自己啓発書やビジネス書などのような、広く知られていることが書かれているような説明的文章は速読しやすい

- 通常の読書のような逐語的に読む速読は難しいが、スキミングと呼ばれる一種の拾い読みは読書技術として価値がある。

続いて、もう少し具体的に説明して参りましょう。

科学論文で示された速読に否定的な見解とは?

今回、メインでご紹介するのがはこちらの論文。

半世紀ほどの「速読」にまつわる科学論文をメタ分析して得られた知見としてまとめたもので(いわゆる「メタ分析」の論文です)、ある意味で「認知科学・脳科学・心理学の観点から見た速読についての結論」というべきものとなっています。

目の作り、文字・文の意味の認知プロセスなどなど、「読解」の基本から徹底的に解説しつつ、速読は本当に可能なのか?を検証しており、その上で各種の速読流派が主張している「速読の根拠」をことごとく否定しています。

目を速く動かしても無駄

よく「視点移動トレーニング」とか「眼筋トレーニング」と称して、眼を高速に動かすトレーニングをさせる教室がありますが、このトレーニングは半世紀以上前から「意味なし」とされてきました。まさに速読業界の代表的都市伝説的トレーニングです。

これについては、次のような指摘が加えられています。

The factor that most strongly determined reading speed was word-identification ability. This finding suggests that reading speed is intimately tied to language-processing abilities rather than eye movement-control abilities.

読書スピードを強く既定しているのは、単語識別能力であり、この研究からいえるのは、読書スピードは、目の動きではなく、言語処理能力と密接に関わっているということだ。

“So Much to Read, So Little Time:How Do We Read, and Can Speed Reading Help?”

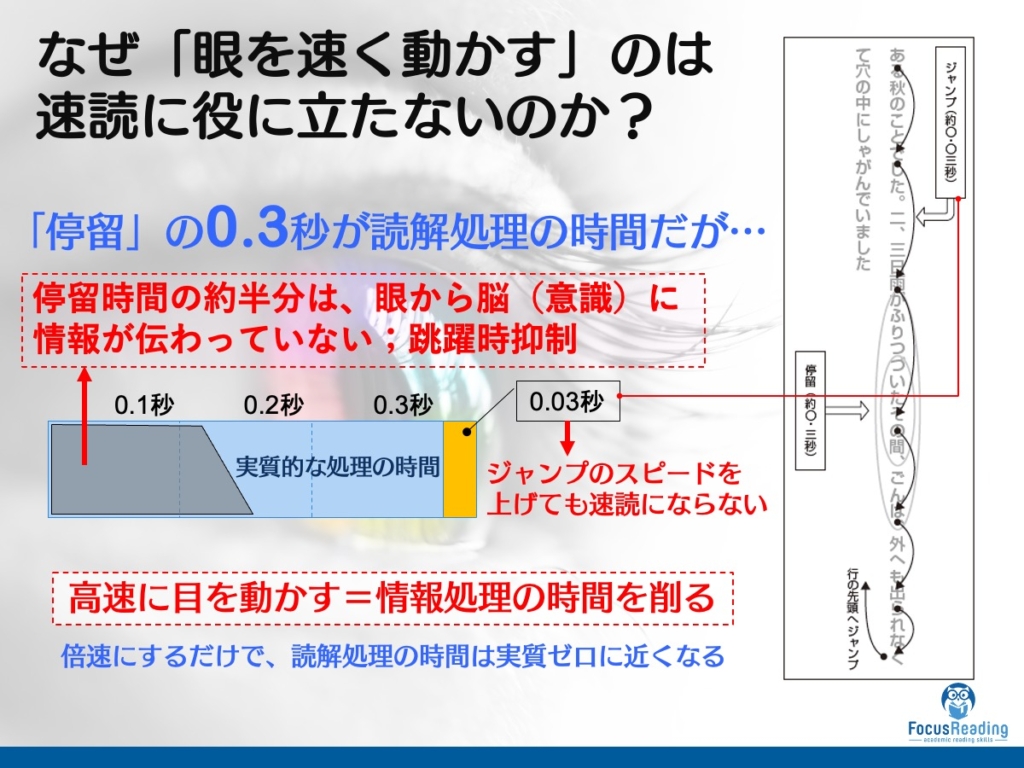

1950年代の研究ですでに明らかになっていたことですが、目が動いている間(約0.03秒)、脳は文字情報を受け取っておらず(脳内で意味の処理は続いていると考えられています)、文字の上に停留している僅かな時間(約0.3秒)で文字情報を受け止めているのです。

また、停留時間のうちやく30~50%くらいの間も文字情報を受け取ることができないことが分かっています。もし、3倍速で目を動かしたなら、情報処理時間の70%近くを削ることになり、文字情報を受け取ることができない30%だけが残されることになります。

つまり、目を速く動かすということは、情報を受け止めるために必要な停留時間を削ることに他ならず、速く読むことには何ら貢献しないのです。

視野を広げても無駄

目の構造上(網膜の情報を受け止める細胞の密度の問題)、情報を処理可能な視野角というのは限られています。

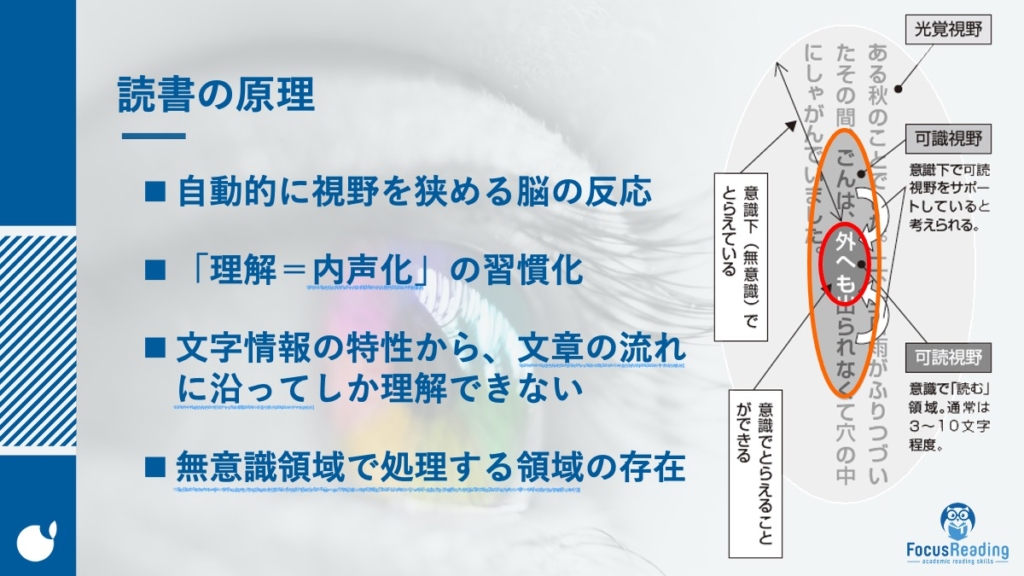

しかしさらに問題があります。情報を処理できる視野は物理的な視野と比べて非常に狭いのです。「眼の構造」とは無関係に、脳が情報処理に適した広さを自動的に作ってしまうのです。そういう意味で、このような視野を「脳の視野」と呼ぶ学者もいます。(下の図の「可読視野」の部分)

ただし、明瞭にとらえられた視野の周辺部=前後の文節(下の図の「可識視野」の部分)からも、無意識レベルでは意味を受け取って入ることが分かっています。その視野の広がりは、可読視野の倍くらいであり、下(理解している可読視野の続きをとらえる視野)の方が5割ほど広いことが分かっています。

さらに、隣の行(前後の行)は脳の視野からはずされ、複数行を同時に処理することはできないようになっています。

The final aspect of the perceptual span that we should point out is that readers do not access any information from the lines above or below the line currently being read.

我々が指摘すべき認知スパンについての最終的な見解としては、読み手は読んでいる行の上下いずれの行からも情報を受け止めることができないということだ。

(上記論文より)

「頭の中で音にしない」は使い方次第?

頭の中で文字を読み上げるから遅くなるのだ、頭の中で読み上げなければいいという主張も多いのですが、2つ言えることがあります。

1つには、世の中には元々、頭の中で読み上げることなく理解できる人が一定割合(1割前後)おり、「それができる人」がいるからといって、それが誰にでも有効というわけではないということです。(これは別の論文からのお話です。)

そしてもう1つ、(こちらは今回の論文から)結局の所、頭の中で音にしなければスピードが上がったとしても、(読む文章が簡単なものでない限り)確実に理解が悪くなるということです。(ちなみに、音にしないことで、理解度を落とすことなく6割程度スピードアップすることも、日本人研究者の研究で明らかにされています。)

世の中には「読んでいる時、数を数えましょう」とか「意味のない(関係ない)言葉を唱えましょう」などという人がいますが、当然そのようなことをすれば理解は劇的に悪くなるものです。

These findings support the idea that, when it comes to understanding complex materials, inner speech is not a nuisance activity that must be eliminated, as many speed-reading proponents suggest

これらの結果から分かるのは、複雑な文章を読む際には、内声化は、多くの速読提唱者がうたうほど、決して忌み嫌うものでも、なくすべきものでもないということです。

(同上)

コンピューターで情報を高速に表示させるのも無駄

スマホアプリなどで、文章を細切れにしたものを連続高速表示する(RSVP=Rapid Serial Visual Presentation)とか、流れるように表示するとか、そういった「速いスピードに慣れさせて、高速に処理できるようにしよう」という効果を狙ったものが多数あります。

それらについても、研究の結果からは否定的にならざるを得ません。

そもそも、難しい言葉も処理が簡単な言葉も機械的に表示されてしまえば、難しい言葉が処理されずに忘却の彼方に向かうことは容易に想像できます(実際にそういう結果が出ています)。

また、別の研究によると、連続して言葉が表示されると、記憶の中で前後の言葉が干渉し合い、理解・記憶が悪くなることがあるとされています。

なお、日本のパソコンを使う流派などで頻繁に主張される「高速道路から降りてきた時の効果」、さらには脳の可塑性(※)によって、次第に高速処理に慣れてくることで、速読が可能になると主張している流派もあります。

※脳が環境の変化等によって、その状態に変化を起こし、それに適合的な状態を保ち続けること

これはそもそも科学的な根拠がないだけでなく、現実問題として「高速道路から降りてきてスピードがゆっくりに感じられるのは、料金所までに過ぎない」という事実から、簡単に否定されます。そして何より、それを主張する3つの流派から「なぜ、これで速読が身につかないのでしょうか?」と私に相談しにきているのも、効果がないことの何よりの証拠です。

なお、この高速道路から降りた時の効果は、トレーニング直後には数倍のスピードで読めた気分になりますが、3分以上読むと次第に元に戻っていくことも心理学的な研究で明らかになっています。

速読教室のスピード測定が「トレーニング直後に1分間」という具合に設定されているのは、この効果を最大限に感じさせ、速読が身についたと勘違いさせるためだと考えられます。

速読メソッドを科学的に検証したところ…

どこの教室も「うちは本物です」と主張します。

じゃ、そういう速読教室のおこなっているトレーニングで、どういう効果があるのか検証してみようじゃないかってことで、実際に検証した研究者がいらっしゃいます。

パク・佐々木式

代表の佐々木氏は脳科学の研究者らと速読について非常に熱心に研究なさっています。

その一つ、2012年に出された脳科学の見地から速読について詳細に分析した論文では「訓練非経験者と訓練経験者を含めて、読書スピードと理解度とには負の相関がある」と指摘されています。

つまり速く読めば理解度が下がるぞ、と。

8年以上にわたりトレーニングをしてきた人はおよそ200ページの書籍を20分(一ページ約6秒)というスピードで読むことができ、理解度はゆっくり読んだ人と比較しても少し悪いくらい。この方の結果は素晴らしいのですが、同じ実験の参加者である訓練期間が6年以上、7年以上という2人は速読ができるとはとてもいえないような結果でした。

6〜7年の人がダメで8年の人がマスターできたということは、時間をかけて頑張ればできるものではないと考えざるを得ず、科学者の結論は「割に合わない」というものでした。

フォトリーディング®

※「PhotoReading」および「フォトリーディング」は米国ラーニングストラテジーズ社の登録商標です。

こちらは科学的読書法の研究者らがNASAからの依頼で調査した論文があります。

フォトリーディング上級者を自称する人たちが集められ、本を読んでその内容についてのテストをおこなうという実験では、普通の人と比較して時間も余計にかかっている上に理解度も大幅に低下しているとしています。

また、読んだ後に意識的にアファメーション(肯定的な言葉掛け)をおこなうことで、冷静な理解のモニタリングができず、読んだ気分を味わっている(誤った自信を持たせてしまう)だけだろうと推測しています。

最終的な結論としては、「These results clearly indicate that there is no benefit to using the PhotoReading technique.(これらの結論は、フォトリーディングを使用する価値はまったくないことを明確に示している)」というものでした。

ジョイント式

高速道路本線から出口に向かう時の「スピード感の狂い」を利用して速読をマスターしようという考え方に基づくメソッドです。

パソコンなどで高速に表示する文章を眺めたり、本を高速にめくってそれを眺めた直後は、実際、読書スピードが驚くほど上がるものなのです。

この加速効果は英語のリスニングやスポーツなどにも影響があり、何らか脳の認知機能に影響を与えていることは間違いありません。

ただ、高速道路での体験を思い出してみてください。料金所を過ぎればその効果は消失します。さらに日常の運転中に「よし、モードチェンジ!」などと能動的に再現することはできそうにありません。

実際、日本の大学でおこなわれた実験でも、トレーニングをした直後はかなりのスピードで読めていたものが、20分ほどの読書の中でどんどん減速し、最終的には通常の50%程度のスピード向上が確認できた(理解度は落ちていなかった)とされています。

石井成郎, 高橋和弘, & 向後千春. (1996). 速読法の練習後における文章の理解度の変化. 富山大学教育実践研究指導センター紀要, 14, 47-52.

斉藤英治式高速聴覚トレーニング

「世界一わかりやすい「速読」の教科書」という書籍が大ヒットしたので、知っている人も多いかも知れませんね。

通常のスピードの数倍に加速された音声を聴き、それで読書を誘導し速読を可能にするというトレーニング手法です。

斉藤英治氏の著作では一〇倍速の音声を聴いて、一〇倍速の速読を身につけられると説明されていますが、これで速読がマスターできた人を見たことがありません。

そもそも10倍速という音声は成立しておらず、人間の耳には聴き取れません。

しかも、斉藤氏の過去の書籍では「速読をマスターするためには音を捨てなければならない」と説明しており、音に頼るトレーニングが無駄であることを著者自らが過去の本で語っています。

4倍程度の音声であれば聞き取ることが可能ですし、そのようなスピードの音声を聴いた直後には、高速道路の効果で通常の音声がゆっくりに聞こえます。書籍もゆっくり読んでいるつもりでかなり高速に読むことが可能です。

しかし、それが一時的な効果に過ぎないことはジョイント式のところで、すでに説明したとおりです。

なお高速な音声を聴くことによる読書スピードの向上に関する効果は、極少数の学術的な研究で扱われていますが、トレーニングとして聴いた音声のスピードは最高4倍程度までであり、それに対して得られた読書スピードの向上率は平均で5〜10%であったことが示されています。

ということで、散々トレーニングしたけど、ほぼプラシーボ効果でしたみたいなものばかりだって話は、実は科学的にも検証されているっていうことなのですよ。

結論

結論はレイナー教授の言葉を引用させていただくことにいたします。

In this article, we have seen that there is no such magic bullet. There is a trade-off between speed and accuracy in rading, as there is in all forms of behavior.

この論文で見てきたとおり、そんなマジカルなものはないということだ。そして、読書スピードと読みの正確さの間には、どんな行動にだってあるように、トレードオフの関係が存在するのだ。

(同上)

あまり速読教室の宣伝に踊らされず、欺されず、冷静に「そのスピードは、果たして自分が読みたい本を、自分が得たい理解を保って読めるのか?」と考えるようにしましょう!

追伸

とはいえ、フォーカス・リーディングでも「丁寧な読書でも読書スピードを3倍程度に引き上げることが可能」とうたっています。この原理については、2023年にリリースした『速読の科学』で詳しく解説しています。ぜひこの機会にお求めください!

コメント